このカオスな工具収納が…

こうなりました!

我が家は旦那が職人のため工具がたくさんありますが、

職人でなくとも、工具はどの家庭にも置いてあると思います。

工具ってバラバラとしていて片づけてもすぐ散らばるし、なかなかしっくりくる収納方法が思いつかない。

そんな収納に手を焼く工具たちを、

わたくし、収納整理のプロが、100均グッズで工具をスッキリ整理させちゃいました!

あれだけ汚くしておいてよくそんな大口叩けるな

散らかしたのあんたやろ!!

たかだか100均とあなどるなかれ!

100均アイテムの良さを活かして、取り出しやすく片づけやすい工夫をしました。

また、収納整理アドバイザーの知識とマル秘裏技で、リバウンドしないための根本的な収納の見直しをしました。

片付けが苦手なウチのポンコツ旦那でもできるカンタンな収納・整理方法で、

工具棚が見違えること間違いなしです!

今ポンコツって言ったよな…

100均アイテムを使用した工具整理の具体例

100均アイテムでも工具収納が劇的「視覚化」進化!

ポンコツ旦那のとっ散らかった工具は100均グッズでも賢く整理できます。

100均の収納アイテムは、いろんなサイズ・大きさの工具にぴったり合うものが簡単に見つかります。

例えば、収納術③の細々した工具の引き出し収納は、「キッチン整理」という収納ケースを使えば分類もバッチリ!

このように、本来はカトラリー類の収納グッズを工具収納に使いまわすなど、使い方を工夫したプロ顔負けの収納術をご紹介します!

具体例を4つ画像付きで説明していますので、これを見たら、きっと試してみたくなるはずですよ♪

工具収納具体例①:使用頻度が高いものは1つのボックスに全部イン!

高頻度で使うものは、1つのボックスにまとめておくと便利で散らかりにくくなります。

我が家の場合、旦那が職人なので、毎日仕事に持っていくものが決まっています。

お決まりの工具+財布+筆記用具+ワイヤレスイヤホンを必ず持っていくので、

これらがすべて収まるサイズのボックスにすべていれています。

(※ボックスのサイズも重要!大きすぎると邪魔だし、小さいとあふれる)

一見地味ですが、

- フタなしでワンアクションで入れられる

- あえて細かく分類して収納しない

というふうに、しまう動作をとても簡単にしているので、

めんどくさがりの旦那でも続けることができています。

また、こうすることにより、

- 入れる場所が決まっているため別のところに置かない

- 散らからない、探す手間がない

というメリットが生まれます。

デメリットは、ゴミや「それ置き場所ちゃうやろがい!」というものが時々入っていることですかね…。

(養生テープとか養生テープとか養生テープとかね!!)

ただ、ちゃちゃっと捨てたりもとの置き場所にしまう程度なので、そこまで手間を感じることはないです。

工具収納具体例②:細々したストックは引き出しへ仕切って収納

細々としたストックや小さめの工具などは、目に付きやすい場所に、一目でみて分かるように収納しましょう!

ストックって使用頻度が低いからとしまいこみがちではありませんか?

我が家もそうしていたところ、ストックの存在自体を忘れて旦那が次から次へと買ってくるんです…。

そこで、我が家では、旦那の作業机の引き出しに、収納ケースで仕切りをして工具を収納しました。

浅い引き出しなので、開けた瞬間どこに何があるのか一目でわかります。

手の届きやすい場所なので、すぐにストックの確認をすることもできます。

ポイントは、「収納の余白を少し残しておくこと」。

ギチギチに詰め込んでしまうと、新しいアイテムを買ってきたときにしまう場所がなく、その辺にポーンと置いてしまいがち。

我が家は手前の引き出しに入りきらないものは、奥の小さめの引き出しに入れられるように余白をつくっています。

▼使用アイテム

セリア「キッチン整理」(110円)

サイズが5種類あり。(XS、SS、S、M、L)

※セリア以外にも同じ商品が売っています。

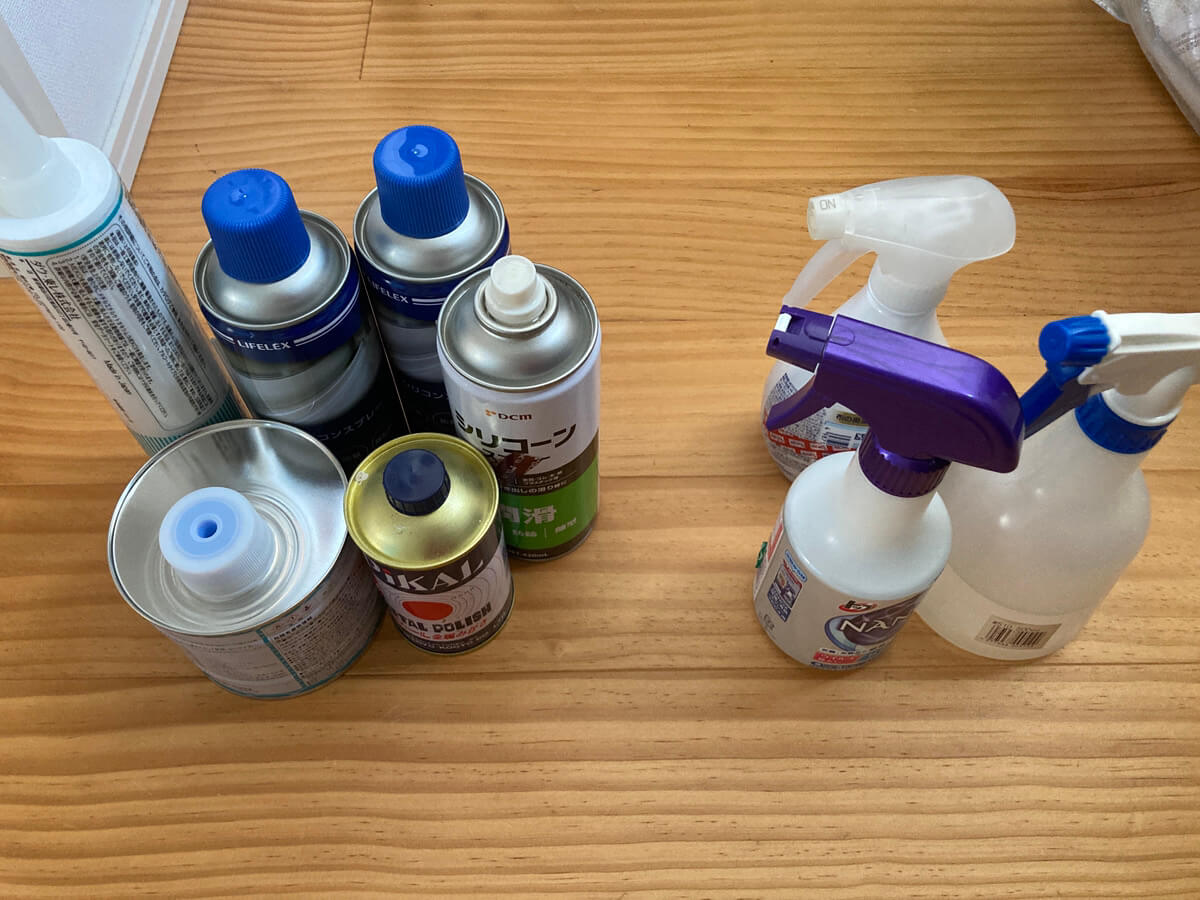

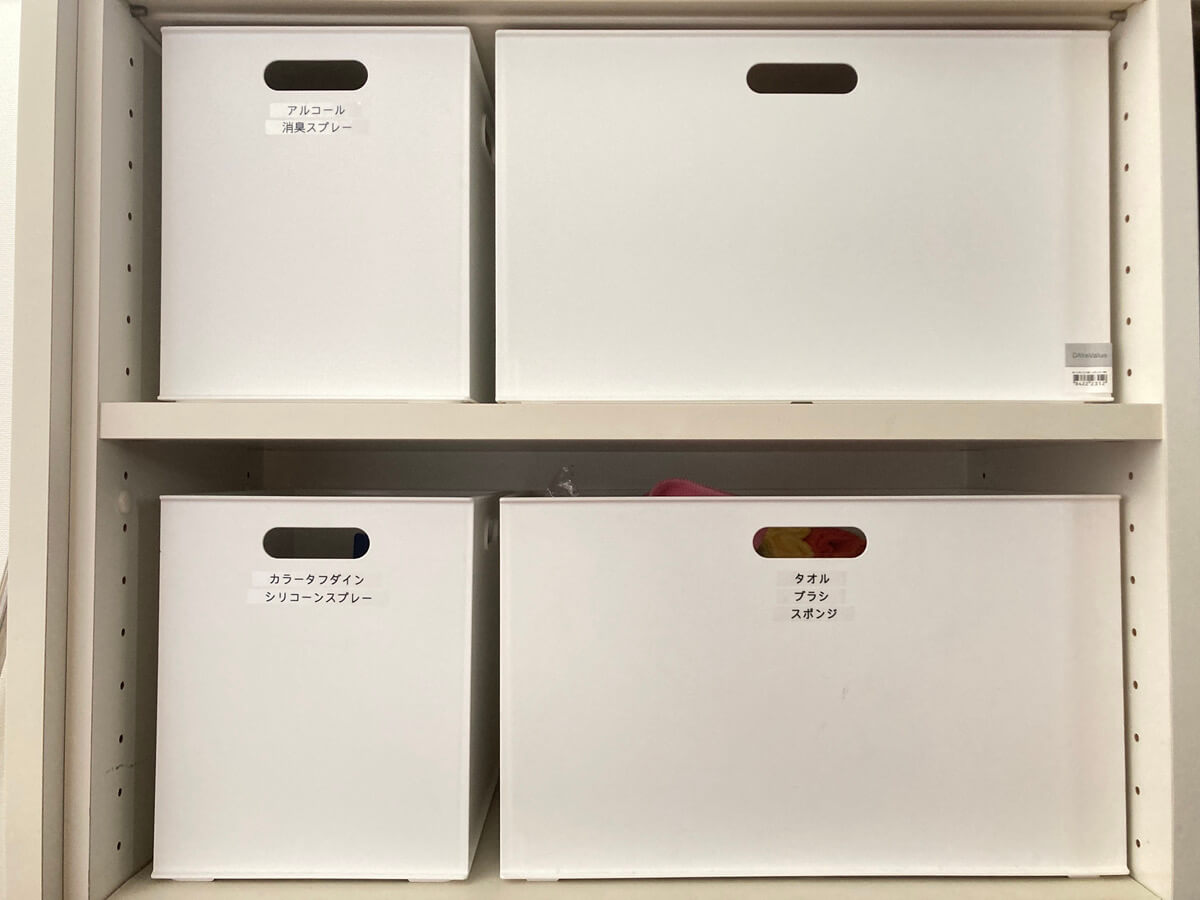

工具収納具体例③:やや大きめストックはカラーボックスorハーフサイズのボックスへ

スプレー類やクロスなどの大きさのストックも、片付けの難易度を下げるため、細かい仕分けはしません。

カラーボックスサイズのボックス、またはハーフサイズのボックスにいれています。

1ボックス1商品だとスカスカになるので、似た者同士を1つのボックスにまとめて入れています。

ここでのコツは、「必ずラベリングをする」こと。

一目で何が入っているか分からないと、棚からボックスを引き出して中身を確認しないといけないですよね。

ズボラな旦那はわざわざ中身の確認なんかしないので、ラベル貼っていないと確認もせずにポーンとその辺に放ってしまいます。

そこで、ボックスを見ただけで何が入っているか確認できるようにしました。

▼使用アイテム

ニトリ「Nインボックス」

レギュラー(699円)・縦型ハーフ(599円)

(100均ちゃうんかい!!)

もちろん100均にも似た商品があります。

ダイソー「R30ボックス」

36.5cm×26cm×24cm(300円)

※ニトリのNインボックスのレギュラーとほぼ同じサイズ

※R30ボックスは、ニトリのNインボックスの「縦型ハーフ」と似たサイズがないのでご注意を…。

工具収納具体例④:養生テープは100均のマステホルダーを活用

養生テープが有り余る家庭はあまりないかもしれませんが…。

旦那の職業柄、養生テープが大量に発生します。

(組み立てる商品に付属していて毎回余るらしい)

放っておくとデスクの上にどんどん置いて養生テープの山が完成するんです…。

そこで、100均のマスキングテープホルダーを使用しました。

・蓋を開ける、引き出しを開ける、などの動作なしに手に取れる

・収納できるテープの数に限りがあるので、入りきらない分は捨てる

ということができるので、無限にテープが増え続ける地獄からは脱することに成功!

テープをすぐ捨てられるよう、テープホルダーのすぐ近くにゴミ箱を設置したので完璧です。

1歩も動くことなくテープがしまえる

&ゴミが捨てられるように!

1つの工具箱に収めたい人におすすめ!整理しやすい100均工具箱

ここまでにご紹介した収納方法は、引き出しや棚などに工具を収納する方法でした。

中には、「そんなに工具がないから、1つの工具箱に収めたい」という方もいると思います。

そこでここでは、100均で手に入る整理しやすい工具箱のご紹介をします!

ダイソー「ツールボックス」(550円)

サイズ:29 ×13.5 ×17.5cm

中は収納が3段に分かれていて、上2段は取り外しできる仕切りがついています。

他の収納アイテムを買い足さなくても、これ一つで細々した工具収納ができる優れものです♪

ダイソー「工具箱」(330円)

サイズ:16×32×12.5cm

工具箱にふさわしい、頑丈なつくりで重たい工具を入れても安心感バツグン。

中に仕切りトレーが入っているので、上段はカナヅチやペンチ類、下段は細々したものを入れるのがおすすめです。

ただ、細かい仕切りはないため、ネジなどの細かいアイテムは別に収納があるといいかも。

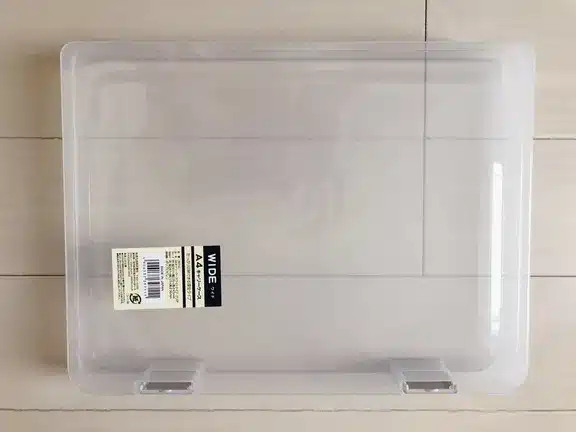

セリア「A4キャリーケース ワイドタイプ」+「A4キャリーケース ワイドタイプ用トレー」各110円

サイズ:(A4キャリーケースワイド)23.5×30.7×4.3cm

もともと書類ケースなのですが、専用の仕切りが販売されるようになったことで、幅広い収納に使えるようになった便利な一品。

もちろん、工具の収納にもピッタリ!

工具の数が少なければ1つで収めてもよし、2~3セット買って、立てて収納してもよし♪

ラベリングしておけばさらに使いやすくなります♪

リバウンドしないための、収納整理アドバイザー流マル秘テクニック

ここまでに工具の収納の具体例をご紹介しましたが、あくまでも小手先のテクニックです。

収納の根本から見直さないと、リバウンドする可能性が高いです。

そこで、リバウンドしないためにも、収納の基本である、「収納整理のステップ」をご紹介します。

こちらは、収納整理アドバイザーの資格取得でも学ぶ重要な部分なので、最後まで読んでぜひ実践してみてくださいね。

①全部出す→②仕分け→③グループ分け→④収納の順で収納整理する

この順番で整理をしていくことを「収納整理のステップ」といいます。

この方法をつかうと、工具の収納に限らず、家のあらゆる場所で収納整理を効率よくおこなうことができます。

①今何を持っているか把握

②その中でいるもの/いらないものの把握

③いるものを、使用頻度別、グループ別などに分ける

④どの場所にどのように置くと取り出しやすいか考える

ざっくりとこのような流れになります。

なんとなく、この方法でやっていけばきちんと収納できそうな気がしますが、

具体例があった方がよりはっきり分かりやすいですよね。

そこで、我が家の収納例を出しながら紹介させていただきます。

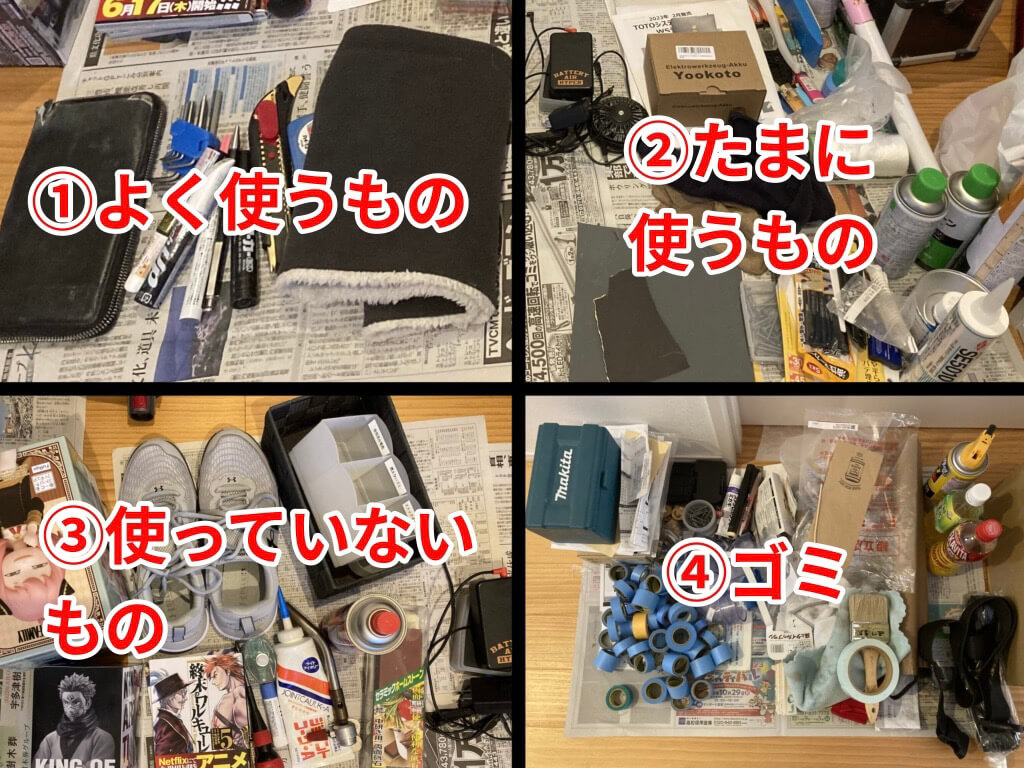

収納の順序①:中身を全部出す

まずは収納をするにあたって「中身を全部出す」をやっていきます。

我が家の場合、圧倒的にスペースに見合わないモノがたくさん…。

どんなものがあるのか、パッと見て分かりやすくなりました。

収納の順序②:仕分けする

全部出したモノたちを次の4つに仕分けしていきます。

①よく使うもの

②たまに使うもの

③使っていないもの・持ってることを把握されていないもの

④ゴミ

この時点で、ゴミは廃棄しましょう。

収納の順序③:グループ分けする

先程仕分けた①②③のうち、ここにしまうと決めたものをグループ分けしていきます。

今回は、ざっくり下記の3つでグループ分けしました。

使用頻度で分ける

・大…毎日使うもの

・中…時々使うもの

・小…ストック

用途や種類で分ける

・使用シーン別

・種類別

モノの大きさで分ける

・大・中・小

一つのモノに対し複数のグループに当てはまったり、スペースが有限であることなど、色んな要素が絡み合っているので厳密に分けるのは難しいため、ざっくり分けました。

収納の順序④:適切な方法・場所へ収納する

こちらが、最初にご紹介した工具収納の具体例①~④になります。

収納整理の順序にしたがったあとに収納方法を決めたため、スムーズに収納場所や収納方法を決めることができました。

まとめ

過去に我流で工具の片付けをしたときはすぐにリバウンドをしてしまいました。

ですが、今回ご紹介した収納方法に変えて1年半が経ちますが、ほとんどリバウンドせずにスッキリが続いています。

(やっぱりデスクの上にスプレー缶とか仕事や工具に関係ないものを置いてたりもしますけどね!)

えっ…怒ってんの?(ガクブル)

根本を見直し、取り出しやすさ・しまいやすさにこだわって収納を考えるのは大変ですが、

一度やってしまえばあとがすごく楽になるので、ぜひ試してみてくださいね。

ブログについてのお問い合わせや広告のご依頼は⤵︎